捂住她嘴巴的,有几双手?

作者:时尚芭莎2025-04-02来源:时尚芭莎

捂住她嘴巴的,有几双手?

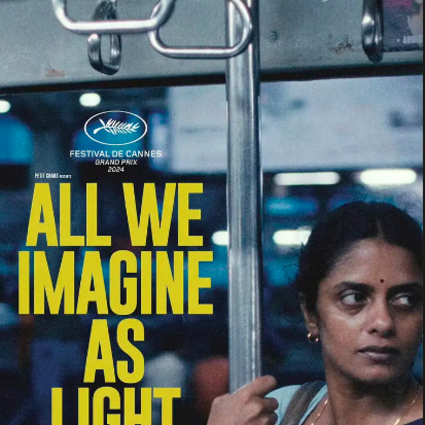

120分钟,一个女人的独角戏,没有华丽的布景和繁复的舞美,完全靠表演来支撑作品,台词密度惊人,地点切换快速,倒叙和插叙不断交替,这场完成难度极高的舞台呈现,朱迪·科默交出了张力满分的表演。

在国际上屡次获奖、深度探讨女性议题的高分戏剧《初步举证》正在热映,电影为观众带来了一场震撼的性侵案件诉讼现场。

从2017年的Metoo(反性骚扰运动)浪潮后,越来越多的影视作品开始探讨性侵话题。我们会发现,许多文艺作品和现实案件都在给人传递一个讯息:性侵受害者打官司很难赢。但我们却很少能具体了解究竟有多难,为什么难?

《初步举证》的出现,正好填补了这个空缺。

#一场

「胜算为0的战役」

《初步举证》的主人公泰莎是一名辩护律师,尤其擅长为被控性侵的男子辩护。直到有一天,她自己成为了性侵的受害者,从辩护席走到原告席,她用辩护技巧一遍遍质问自己,才发现这是一场「胜算为0的战役」。

因为她和曾经那些原告一样,给不出一份无懈可击的证言。

为什么会如此?

《初步举证》的编剧苏茜·米勒曾是一名刑辩律师,也长期为儿童与妇女提供法律援助,这个剧本正是锤炼自她职业生涯的所见所闻。她每周都接到性侵受害者的陈述,这些女孩的性侵经过不尽相同,但陈述却惊人相似——

她们当时都呆住了,没有马上激烈拒绝。

这在心理学上是正常现象,当受害者遭遇性侵暴力时,很可能进入「解离」的心理防御机制,仿佛灵魂出窍,身体无法动弹。

但这种可以被心理学理解的行为,却成了她们在法庭上被攻击的弱点。

这让苏茜·米勒开始重新审视法律本身,最终决定转行做编剧,让这些受害者的经历在舞台上更大声地被呐喊出来,向更多人指出性侵案件审判的症结。

根据世界卫生组织2021年的调查数据,全球有三分之一的女性遭受过性暴力。但性侵犯的定罪率却极低,以英国为例,只有约1.3%。这正如泰莎那句掷地有声的话语:

「看看你的右边,看看你的左边,每三个女性中就有一个是受害者。」

#一场用艺术

改变生活的实践

2022年,由贾斯汀·马丁执导,苏茜·米勒编剧,朱迪·科默主演的独角戏话剧《初步举证》在英国伦敦演出。

在剧中,朱迪·科默演出了一个女性在遭受性侵犯时的困惑、震惊、恐惧和解离,也演出了她决意反击的愤怒、斗志和坚忍,这些强烈的情感能量如星体爆炸般照亮剧场每个角落,冲击着所有人的心灵。

观众能够在朱迪的表演中看到一个活生生的泰莎,在泰莎身上看到了无数活生生的性侵受害者。台词提到:

「作为辩护律师,我知道性侵案的证言要求简洁而富有逻辑,但亲身经历后,我知道这是不可能的。性侵给一个女性留下的是腐蚀性创伤,我们记不清细节,我们的证言达不到法庭要求的精确。因此作为受害者,我们得不到公正。」

《初步举证》的演出有了实际性的反响。一位英国的法官在观看完话剧后,甚至重新起草了给性侵犯陪审团宣读的指示辞,提醒陪审团「某人没有完美记住某件事,并不代表其在说谎」。

正如剧中有句台词:「一旦你看见了,就无法回到没看见。」这部作品实实在在地影响了现实议题,它不仅以National Theatre Live的电影形式在各种律师专场和学校放映,还改编成多国语言版本的话剧在不同地区上演,有些专场更是配合讲授性同意知识,并与慈善机构合作「性同意计划进校园」。

《初步举证》在进行一场用艺术改变生活的实践。我们也能够看到,在如今的各个领域,一位位女性正不懈努力地奋起站上展示与权利的舞台。

《初步举证》编剧苏茜·米勒

#

「性同意」:

怎么才算「同意」?

《初步举证》中,侵犯泰莎的并非陌生人,而是她正在约会的对象,他们不是第一次发生关系,这触及到亲密关系中一个很关键的问题:性同意。

全球不少地区都已将「性同意」相关内容纳入到性教育课程或法律条文中,比如澳大利亚部分州法律就明确规定:只有在一个人自愿和自主同意性行为发生时,才算「同意」。并且「同意」需要在每一项性行为期间存在,同意一项行为不代表同意其他行为,「同意」可以随时终止。

但在演出后,苏茜·米勒收到一群14岁学生的反馈,他们说自己甚至不知道泰莎遭遇的那叫「性侵」,因为他们以为泰莎同意了第一次,后面的就都算同意。这说明,不管是在成年人还是未成年人当中,性教育和性同意知识都普遍缺失。

于是,「同意」变成了一个灰色地带。

罪犯的辩护人惯用一种关于「同意」的推演,从受害者「没有推开」「没有拒绝」「部分同意」等模糊的情况中,推导出一个发生关系的「合理可能性」,为施暴者脱罪。绝大多数性侵案的审判过程,都让受害者感觉自己才是那个被审判的对象。

在法庭之外,社会舆论对于男性和女性在性方面的双重标准也起到推波助澜的作用。受到传统观念影响,人们倾向于将性的羞耻施加在女性身上,要求她们有性自律和性道德。

在性侵发生后,很多人会去审视受害者「你为什么穿那条裙子」「你为什么晚上出去喝酒」「苍蝇不叮无缝的蛋」,这些带着预设立场的偏见,让受害者不得不陷入自证的旋涡,要极力证明自己不是在「勾引」施暴者。只要受害者的私生活有一点所谓的「不检点」,围观群众则很容易得出「那都是自找的」结论。

对两性的双重标准和对「完美受害者」的追求,让受害者在舆论场陷入劣势,成为被审判的焦点。这意味着,性侵受害者要反抗的,不只有施暴者,还有其专业的律师团和场外大众的舆论偏见。

但事实上,不管一个女性穿什么衣服、做什么工作、生活方式怎样、与施暴者关系如何,都不能成为她被性侵的理由。

比起拿放大镜检视受害者「为什么受害」,更应该把目光聚焦于施暴者「为什么施暴」,比起不断强调让受害者「保护好自己」,更应该强调的是让施暴者「管好自己」。

对受害者的审判、对性的羞耻烙印、对性教育的忽视、对有权势者的恭维,多种因素就像捂住受害者嘴巴的大手,共同助长了当代社会的性暴力文化。这样的文化让施暴者们更加安全地实施侵犯,又让受害者们更加难以启齿和维权。

「保护好自己」并不是受害者一个人的义务,而是整个社会需要承担的责任。

#END

苏茜·米勒对《初步举证》的期望是「用戏剧改变生活」,她让入场看戏的人在戏中看见现实,透过戏剧进行深度思考,最重要的是再回到现实中去改变现实。

勿以善小而不为,勿以恶小而为之。环境的改变都是从身边最小的事开始——

也许是一位法官修改了指示辞,也许是一位青少年学会了性同意,也许是一个普通人学会了不对女性进行荡妇羞辱……这些小事都是能够改善环境的因子。

只有当舆论不再习惯苛责受害者,不再只盯着受害者拷问,不再预判是女性引诱男性犯罪,不再把女性架在高高的贞洁牌坊上,性侵受害者不再需要像滚钉板一样维权,施暴者也不再能轻而易举地逃脱,性暴力才会逐渐瓦解。

正如这部作品的最后一行字:

「Somewhere, sometime, somehow, something has to change.」

*图源网络 《初步举证》剧照

文/阿直