芭莎与超模的双向奔赴,正在加载150%……

作者:时尚芭莎2025-04-02来源:时尚芭莎

芭莎与超模的双向奔赴,正在加载150%……

当摄影棚的聚光灯亮起,超模与镜头的相遇便是一场关于美的探索与共生。在BAZAAR跨越世纪的影像长河中,超模不仅是时装的载体、时尚的注脚,亦是时代的符号,而超模的风格演进更关乎着女性力量与审美变革。

在BAZAAR 150多年的发展历程中,发掘、呈现了无数风格至上、改写时尚风貌的超模,从而促成了那些属于传奇面孔的经典时刻,书写了BAZAAR乃至整个时尚行业包容与多元的永恒主题。

早在1846年,英国设计师Charles Frederick Worth使用真人模特动态展示服装,在顾客面前行走,开创了时装表演的先河。

很长一段时间内,模特之于时装,仅停留在展示层面。第二次工业革命拉开了电气时代的序幕,摄影成为光与电交织的艺术。20世纪初的时尚摄影流行华丽唯美的风格,出于为百货公司拍摄商品目录的需要,模特依旧是镜头中进行时装展示的“可行走衣架”,被要求以机械化的姿态展示服装细节,笑容与动作皆被标准化框定,如同橱窗里完美却冰冷的陈列品。

而BAZAAR以更具审美的视角,看到了时装模特展示功能之外的魅力,并且通过与摄影师的合作,将这种美具象化。

1925年4月刊上,摄影师阿道夫·德·迈耶(Adolph de Meyer)为BAZAAR拍摄的香奈儿白裙大片中,模特侧身垂眸的姿态宛如波提切利笔下的维纳斯,纱裙褶皱在柔光中化作流动的诗意。镜头摒弃了展示服装细节的教条,转而捕捉模特的精神气质,由此呈现出的美与氛围,让模特成为BAZAAR影像艺术表达的一环。

1925年4月刊

随着传奇主编卡梅尔·斯诺(Carmel Snow)加入,为《Harper's BAZAAR》赋予了新的内核。卡梅尔认为,BAZAAR不仅是一本展示高级时装的杂志,她希望通过杂志构建一个女性可以自由表达思想、展示个性风采的平台。

在卡梅尔的带领下,BAZAAR迎来了全新的视觉风格,影像的表现重心渐渐转移到户外场所和运动主题,将时装与户外拍摄紧密结合,于是,有了模特Lucile Brokaw在长岛沙滩上自由奔跑的经典大片。

1933年12月刊

模特Lucile Brokaw

BAZAAR镜头下,模特活跃、自然的风格引发了新一轮的审美迭代,而这得益于与主编卡梅尔在影像审美上有着高度共识的摄影师路易丝·达尔-沃尔夫(Louise Dahl-Wolfe)。

如果说卡梅尔将模特形象从单纯的“装饰性”提升至艺术表达的高度,传递摩登的女性气质,那么在路易丝的镜头下,模特们不再如过去般盛装摆出优雅姿势、还原古典油画中的精致模样,而是以自然随性、充满生活气息的状态出现,甚至忘记镜头的存在,以此记录下人与自然和谐相融的画面。

1947年5月刊

在路易丝掌镜的BAZAAR大片里,模特们惬意地享受户外的暖阳和微风,气氛随性自在。画面色彩清新明快,给人一种愉快的视觉体验。

彼时,人们对户外时尚的想象尚且停留在“走出家门”,而路易丝与时任BAZAAR时尚编辑的戴安娜·弗里兰(Diana Vreeland)在创意上一拍即合,决定坐上新兴的民航飞机,将BAZAAR镜头下独树一帜的模特气质与视觉风格与世界各地的自然景观产生绝妙的审美反应。

1953年6月刊

模特Jean Patchett在西班牙的阿尔罕布拉

在路易丝掌镜的BAZAAR大片里,模特们惬意地享受户外的暖阳和微风,气氛随性自在。画面色彩清新明快,给人一种愉快的视觉体验。

彼时,人们对户外时尚的想象尚且停留在“走出家门”,而路易丝与时任BAZAAR时尚编辑戴安娜·弗里兰(Diana Vreeland)在创意上一拍即合,决定坐上新兴的民航飞机,将BAZAAR镜头下独树一帜的模特气质与视觉风格与世界各地的自然景观产生绝妙的审美反应。

路易丝和弗里兰曾为BAZAAR拍摄了名为“飞向太阳谷”的时装系列。她们带着模特来到亚利桑那州,那里阳光充足,绵延的山脉与大漠风沙充满奇异粗粝的质感。在路易丝的镜头中,本该精致优雅的时尚模特,与当地景观融合在一起。

而当模特因身体不适倒下,弗里兰接替出镜、亲自上阵担任时装模特。在罗斯·鲍森故居外,戴着墨镜的弗里兰眺望着远处,一副对镜头毫不在意的样子。

路易丝将弗里兰与辽远的天空一同框入画面中。没有精致的特写,也没有道具辅助,这些照片无所谓端庄优美,只要自由与张扬。

这位名不见经传的摄影师,被主编卡梅尔称赞“改变了《Harper's Bazaar》”,让BAZAAR镜头下的模特变得更加鲜活、富有生机。

在BAZAAR的镜头下,模特通过形体与神情诉说的故事,随着光影交汇变得更加丰富。1949年,摄影师理查德·阿维顿(Richard Avedon)用快门定格下模特多维玛·迪耶夫(Dovima)与大象共舞的经典影像,多维玛身穿Dior礼服,她的优雅与大象的野性形成戏剧性的对峙,仿佛宣告了模特不再是时装的附庸,而是成为这场审美叙事的主角。

模特之于时尚行业的变革力量,不断上演着审美与文化多样性的碰撞与突围。一张别开生面的面孔,甚至足以挑战已然写就的行业秩序与叙事话语。而BAZAAR无疑是这股变革的推动者,用以记录时尚的镜头更追随着与众不同的模特面孔,书写了时尚发展历程中一个又一个伟大的时刻。

1959年,BAZAAR以一张封面改写了时尚界的“肤色叙事”。China Machado,一个名叫“中国”的混血模特,眉眼之间流转着东方美的韵味,身穿一袭粉色礼服的她,出现在《Harper's BAZAAR》1959年2月刊封面上,成为首位登上BAZAAR的非白种人模特。

这张面孔,犹如平地春雷,改写了只有白人模特担当封面女郎的年代。

在登上BAZAAR之前,China Machado已经是一位名副其实的超模。她凭借自身迷人又独特的东方气质,颇受Givenchy、Christian Dior、Balenciaga等顶级时装品牌的青睐。

China Machado别具一格的美与韵味,征服了时任美国第一夫人的杰奎琳·肯尼迪,以及《Harper’s BAZAAR》传奇时装编辑戴安娜·弗里兰,并在弗里兰的引荐下结识了时尚摄影师理查德·阿维顿(Richard Avedon),由此成为理查德的缪斯。

1962年11月刊

彼时的理查德可谓BAZAAR御用摄影师,在理查德的镜头下,Machado被挖掘出了更多的时尚可能性,让世界看到了东方女人别样的美。也正是由理查德掌镜,拍摄了Machado登上BAZAAR封面的经典大片。

当时,刊登一位跨种族裔面孔的模特面临着招致广告商索赔的风险。在白人审美占据统治地位、种族议题暗流涌动的时代,China Machado的东方韵味与棱角分明的轮廓,如同一柄刺向保守主义的利刃,划破建立在肤色之上的审美藩篱。摄影师理查德采用戏剧性打光,让她的面部在明暗交界处展现出雕塑般的质感,既呼应欧洲古典美学,又凸显东方神秘气质。

BAZAAR的这次“孤注一掷”,向整个时尚界宣告真正的美没有肤色界限。而China Machado的突破不止于肤色。1961年,她成为BAZAAR首个裸体出镜的非白人模特,舒展的肢体与直视镜头的眼神,解构了“性感即柔弱”的陈旧定义。

BAZAAR用镜头、审美与极具前瞻性的视野,发掘、证明了模特自身所具备的美与力量足以改写旧日的规则,为时尚审美乃至文化思潮带来新的冲击。种种关于模特的风格影像,汇聚成“前超模时代”的启蒙先声,为此后多元审美下超模身份的转变与觉醒埋下伏笔。

20世纪80年代前后,随着商业广告与大众媒介以日新月异的势头创造出丰富的感官世界,“模特”这一职业从身份到形象被视为流行文化的象征之一。在以周期性不断更迭的时尚行业,超模的面孔有了超越时间、成为传奇的价值与魅力。而BAZAAR的镜头,无一例外地记录下属于超模黄金时代的风格篇章。

1979年,风靡一时、被誉为“美国第一位超模”的吉娅·卡兰芝(Gia Carangi)以凌乱的短发、野生的眉形与桀骜的眼神登上BAZAAR,这位出身费城街头的叛逆超模,在摄影师弗朗西斯科·斯卡乌洛(Francesco Scavullo)的镜头下展现出与众不同的生命力,眼尾的烟熏妆晕染出破碎感,颠覆了传统审美。

1979年8月刊

20世纪80年代初,年仅18岁的吉娅可谓当时最能赚钱的模特。与当时大多数化着精致妆容、金发碧眼的高挑模特不同,吉娅时刻散发着无所惧怕、叛逆不羁的狂野气质,强烈的个人风格令整个时尚圈眼前一亮,她以流星般的速度蹿红,“超模”(Supermodel)这一概念也由此萌芽。

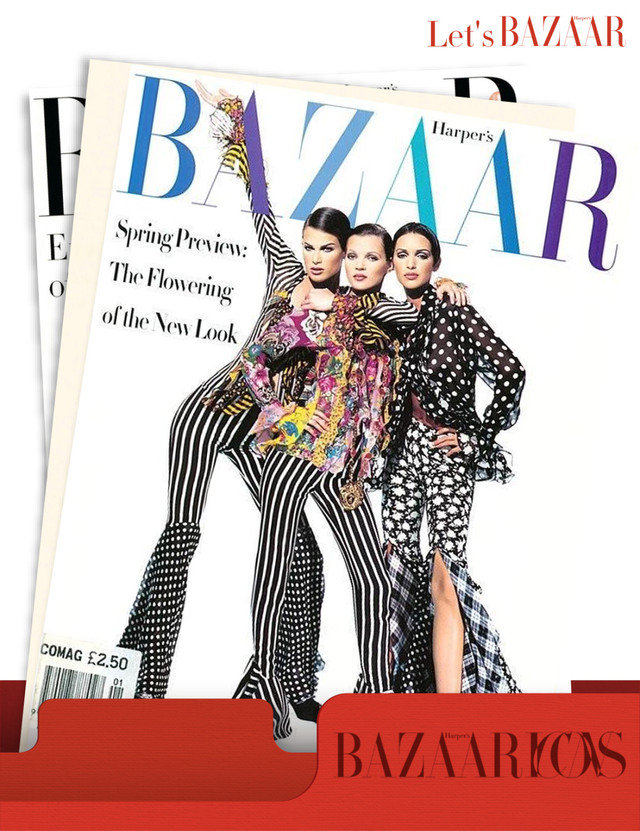

而90年代则是时尚圈公认的“众神打架”的超模时代。以“五大超模”(The Big Five)为代表,独特的个人风格和商业价值不断刷新、强化,重新定义了模特这一身份,“超模”二字远远超出一份职业头衔的重量,更代表着一种身体美学和风格理想。

Christy Turlington

美国版《Harper’s BAZAAR》1992年 9月刊

Christy Turlington和Linda Evangelista

美国版《Harper’s BAZAAR》1995年 5月刊

这一时期,BAZAAR摒弃了曾经过度修饰、追求完美的风格趋向,让雀斑、皱纹与随性的肢体语言随着超模自身鲜明的个性与风格,激荡出崭新的审美浪潮。

1992年超模琳达·伊万格丽斯塔(Linda Evangelista)登上《Harper’s BAZAAR》9月刊封面,由摄影大师Patrick Demarchelier拍摄。干净简洁的背景突出琳达的肢体语言,形式感强烈的构图仿佛勾勒出黄金时代里超模不可一世的棱角。

随后,琳达·伊万格丽斯塔在BAZAAR镜头下的蜕变更具宣言性。置身荒野,琳达身穿经典的男式三件套西装,雌雄同体的气质连同无修饰的素颜和利落的短发被摄影师David Sims捕捉,过去任何一种标签都难以形容这位时尚界“变色龙”的风格与魅力。BAZAAR也用极具质感的影像证明:当一位模特在镜头中掌握叙事主动权,时尚便拥有了颠覆文化的力量。

1994年美版《Harper’s BAZAAR》11月刊,由摄影大师Peter Lindbergh掌镜,Janine Giddings、Kate Moss、Amber Valletta、Shalom Harlow和Emma Balfour五位超模共同出镜。简约的时装和背景,超模们身着白色、米色等浅色系服装,展现出一种优雅且随性的气质。黑白照片中,模特们的五官和神态被精准捕捉,眼神坚定而自信,传递出90年代超模独特的魅力。

真正的超模不仅仅是一张漂亮的脸,她们的一举一动、一言一行在那个时代足以定义何为时尚,并且投射了一代人的文化情绪。当娜奥米·坎贝尔(Naomi Campbell)如黑珍珠一般、神色自若地闪耀在阳光下,这种自然却又高于生活的美被BAZAAR的镜头定格。

而骨骼瘦小、与丰满娇艳背道而驰的凯特·摩丝(Kate Moss),在BAZAAR的镜头前展露青涩却极具生命力的气质,这种气质顺应了90年代个性解放、追求率性与不完美的时代潮流。随性中带着颓废的美、孩童般懵懂的眼神,与华服形成对峙的脆弱感,让凯特开创了属于自己的“Heroin Chic”美学风潮。

从打破规则、挑战传统,到重塑多元、超越新生,BAZAAR的镜头始终是超模神话的见证者与书写者,传递新的审美价值与时代精神。

直到今天,“超模”仍然有着令人振奋的力量,因为在时代的演进和时尚的回响中,人们一次次见证了一张张超模面孔如何走向经典、超越永恒、书写传奇。超模的意义早已超越时装秀场上那条狭长的T台,她们代表了一种声音、一种坚持、一种突围与续写,用卓越的肢体表现力、独树一帜的个性风格,丈量着每个世代对美的认知与渴望。

Gisele Bündchen

美国版《Harper’s BAZAAR》2002年 2月刊

21世纪,《时尚芭莎》以与时俱进的审美与视野,推动中国超模崛起,参与构建了新时代多元文化的繁盛。以杜鹃、刘雯、雎晓雯、贺聪等人为代表的一代又一代中国超模在镜头前舒展东方之美,她们书写的不仅是个人传奇,更是一个文明重新掌握审美话语权的历程。

从左到右:雎晓雯《时尚芭莎》2021年 10月刊

贺聪《时尚芭莎》2022年 6月刊

刘雯《时尚芭莎》2024年 7月刊

杜鹃《时尚芭莎》2025年 3月刊

当镜头再次亮起,BAZAAR记录的不仅是时尚,更记录那些穿戴时尚、熠熠生辉的态度与风格。